Eine Kette für den Heiligen Wenzel

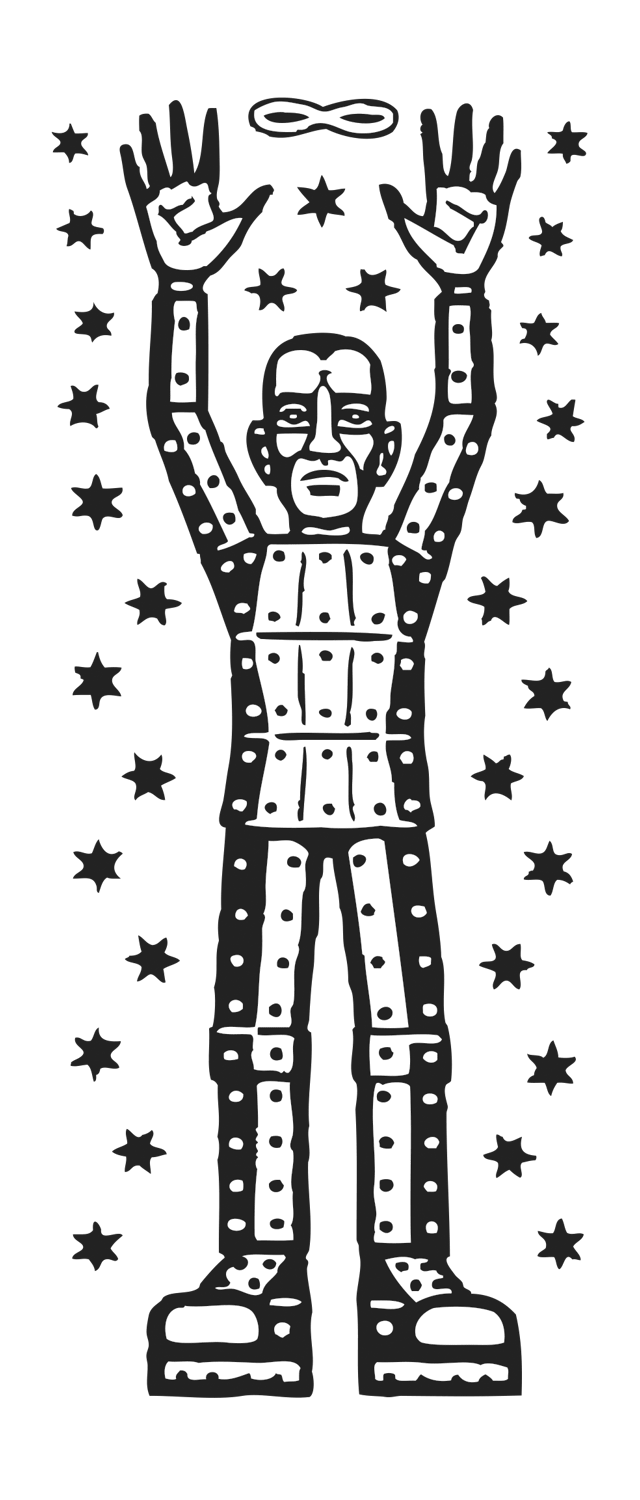

Jedes Jahr verneigen sich hier Politiker aus aller Welt. Viele Prag-Besucher standen schon vor ihr, keiner hat sie so richtig wahr genommen: Die Kette um die Reiterfigur des Heiligen Wenzel auf dem Prager Wenzelsplatz.

Jedes Jahr verneigen sich hier Politiker aus aller Welt. Viele Prag-Besucher standen schon vor ihr, keiner hat sie so richtig wahr genommen: Die Kette um die Reiterfigur des Heiligen Wenzel auf dem Prager Wenzelsplatz. Beide gehören nicht zusammen, denn Böhmens Nationalheiliger wurde 1912/13 aufgestellt, und erst mehr als 60 Jahre später wurde die Kette angebracht. Einziger Grund: Die Kommunisten wollten den Bürgern den Zugang zum Heiligen Wenzel versperren.

Denn hier fanden die großen Demonstrationen statt, hier trafen sich die Menschen instinktiv, um den ersten Schock nach der sowjetischen Okkupation von 1968 zu verarbeiten, hier wurden die Manifeste verlesen, hier trauerte das Volk um Jan Palach, der nur wenige Meter weiter im Januar 1969 aus Protest gegen die Okkupation den Freitod wählte. Das kommunistische Regime hasste schließlich den oberen Teil des Wen-

zelsplatzes. Hier schlug das Herz des Widerstandes gegen ihre Macht. „Es war untersagt, hier Kerzen und Blumen anzubringen. Dann wurden um die Figur große Blumenschalen aufgestellt – im Volksmund hießen sie die Štrougal-Gärten, nach dem damaligen Regierungschef“, erinnert sich Jindra Hubená von der Galerie der Hauptstadt Prag, wo sie seit 1972 arbeitet. Ihrer Institution unterstehen sozusagen alle Prager Denkmäler, also auch das des Heiligen Wenzel. Aber Eigentümer der Reiterfigur ist der Prager Magistrat. Und von hier ging auch in den 70er Jahren der Impuls aus, den Zugang zum Denkmal zuverlässig zu verwehren. „Der zweite Oberbürgermeister, Josef Kilián, – er lebt heute nicht mehr – hatte die Idee, dort eine Kette anzubringen“, berichtet Jindra Hubená. Den amtlichen Auftrag dafür erhielt der Bildhauer Zdeněk Kolářský.

Worum es dem Regime damals – 1975 – ging, war allen bewusst, auch dem Bildhauer. „Ob ich damals nicht ein blödes Gefühl hatte? Sie sind wohl eben erst vom Mond gefallen, dass Sie so weltfremd fragen können?“, reagiert Kolářský heute. „Was glauben Sie, was ich machen sollte, als die Kommunisten kamen? Ich habe wie viele andere vom Fach die Hacken zusammengeschlagen und gemacht, was sie wollten. Und wieviele haben damals für sie gearbeitet, verflixt, wir mussten ja auch von etwas leben.“

Der Auftrag, den Kolářský erhielt, war vage formuliert. Die Kette sollte so konstruiert sein, dass man auf ihr nicht sitzen kann. Kolářský wählte den goldenen Weg, wie er den Auftrag zur Zufriedenheit erfüllen kann und zugleich Gefallen an der Arbeit findet. Der kommunistischen Symbolik – der Heilige Wenzel hinter einer Kette – begegnete er durch eine andere Symbolik. Die Kette fertigte er aus eisernen Lindenblättern, dem historischen Nationalsymbol der Tschechen. Und er formte sie derart spitz, dass ein Sitzen auf ihr zur Tortur würde. „Ich habe die Lindenblätter einmal mit der Spitze nach oben und einmal nach unten angebracht. Ähnlich dem Auf und Ab unserer Geschichte“, verteidigt Kolářský noch heute sein Werk. „Wenn ich ein überzeugter Kommunist gewesen wäre, dann hätte ich dort Sterne angebracht“, meint er etwas erregt.

Doch die direkte Symbolik der Sterne hätte das Regime wohl gar nicht gern gesehen – und die Leute hätten sich wohl auch weniger an ihr gestoßen. „Ich war fürchterlich wütend“, erinnert sich Jaroslav Hutka, einer der damals aktiv protestierte und schließlich emigrierte, an die erste Begegnung mit der Kette. „Am meisten hat mich geärgert, dass dort Lindenblätter eingesetzt wurden, unser Nationalsymbol. Und zwar derart bösartig angebracht, dass die Kette schließlich wie ein Stacheldraht wirkte. Wir haben uns damals die Frage gestellt, ob der Bildhauer den Auftrag so von den Kommunisten bekommen hat oder ob er selbst auf eine derart beschissene Idee kam.“ Die Kette wurde für Hutka zu einem Symbol der Normalisierung, wie die Zeit zwischen Prager Frühling und Sanfter Revolution bezeichnet wird. „Eben wegen seiner Scheinheiligkeit spiegelt es die Bereitschaft der Tschechen wider, sich zu arrangieren und zu kollaborieren“, erklärt Hutka.

Anfang der 90er Jahre kehrt Hutka aus dem Exil in die Heimat zurück. „Der Bolschewik war zwar weg, aber die Kette war geblieben“, musste er feststellen. Und allmählich reifte in ihm der Gedanke, dass etwas getan werden muss, damit die Kette für immer verschwindet. Deshalb wollen er und seine Freunde von der Poetischen Partei Balbíns, einer Art Parodie auf die Parteien im Land, am 8. Juni die Kette um den Heiligen Wenzel zersägen und für immer entfernen. Doch aus dem Polit-Spaß kann bitterer Ernst werden. Denn vor neun Jahren hat die konservative Regierung Klaus das Denkmal vom Rang eines „Kultur-“ in den eines „Nationalen Kultur-Denkmals“ befördert, einschließlich der näheren Umgebung. Und dazu zählen die Beamten des Prager Magistrats auch die Kette. Deshalb wird jeder Zugriff auf das kommunistische Erbe als krimineller Akt qualifiziert. „Wir verwalten das Denkmal“, erklärt Jindra Hubená von der Galerie der Hauptstadt Prag. „Das Gesetz verlangt von uns, Strafanzeige zu erstatten, so, als ob eine Barockfigur gestohlen wird“.

Tschechische Fassung hier.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].